培地最適化におけるベイズ最適化 vs 古典的実験計画法

培地最適化におけるベイズ最適化 vs 古典的実験計画法

はじめに

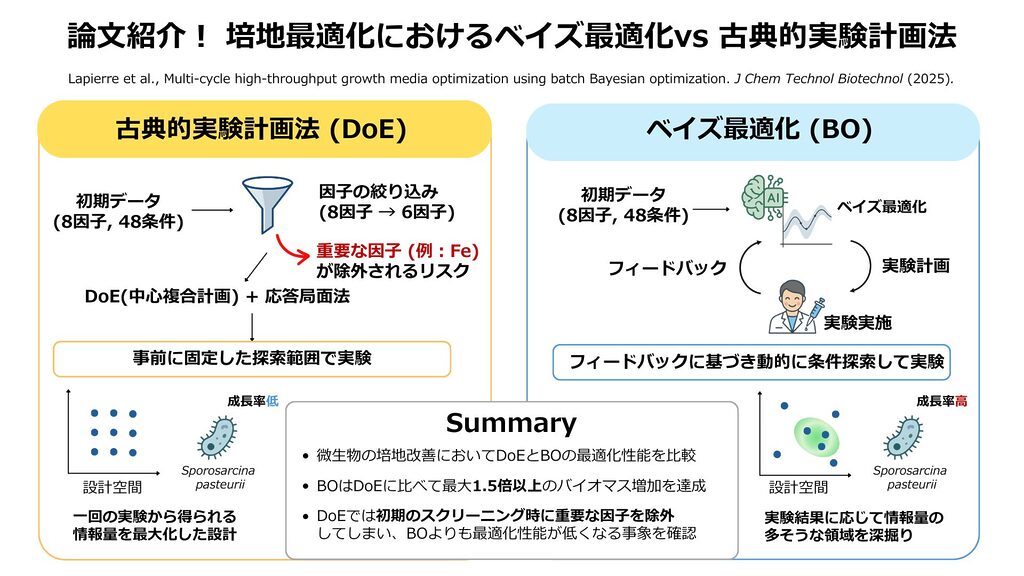

細胞培養の分野では、培地組成が最終的な生産性を大きく左右します。その最適化方法として古くから用いられてきたのが実験計画法(DoE) であり、近年ではベイズ最適化がより効率的な手法として適用事例が広がってきています。両者の大きな違いは、DoEがあらかじめ人間が設定した範囲内で、因子の影響を効率的に評価できる条件の組み合わせを出力する手法であるのに対し、ベイズ最適化は各試行結果に基づき、より良い結果が得られる可能性の高い条件を繰り返し実験で探索するフィードバック型、逐次最適化型の手法である点です。近年の生命科学研究の高度化に伴い、最適な培地組成が既存の知見や直感の外側に存在するケースも増えています。そのため、従来型のDoEによる条件検討を、ベイズ最適化によって置き換える試みが活発化しています。

しかし、実際にプロセスの置き換えを検討する際には、(1)両者の間でどの程度の性能差があるのか、(2)置き換えることによって既存プロセスはどの程度改善されるのかという観点がポイントになります。そこで本稿では、培地最適化に関して、DoEとベイズ最適化の差を実際に検討した例をご紹介させていただきます。

今回紹介するのは、以下の論文です:

Lapierre, F.M., Mattaliano, P., Raith, D., Castillo-Cota, M., Bermeitinger, J. and Huber, R. (2025), Multi-cycle high-throughput growth media optimization using batch Bayesian optimization. J Chem Technol Biotechnol, 100: 1571-1583. https://doi.org/10.1002/jctb.7860

本論文の要約

- 本研究では、細胞の成長および生産性を高める培地最適化手法として、従来のDoEとバッチ型ベイズ最適化(BBO)を比較した。

- モデル生物として Sporosarcina pasteurii を用い、培地組成の最適化性能を評価。その結果、BBO はDoEに比べて最大1.5倍以上のバイオマス増加を達成した。

- BBO は複雑な基質相互作用を探索・活用することで、DoE よりも柔軟かつ効果的に培地を最適化できることが示された。特に、DoE で「非有意」と判断された成分が最終的には制限要因である場合がある事例から、DoE 特有のスクリーニング手法の限界が示唆された。

本記事で得られる知見

- BBO とDoE は、同じタスクに対しても異なる最適化結果をもたらし得る。

- 培地最適化において、DoE と比較した場合の BBO の利点と実用的意義を理解できる。

- BBO を利用した培地改善は、微生物、CHO、幹細胞などあらゆる生物種の培地改善に適用可能である。

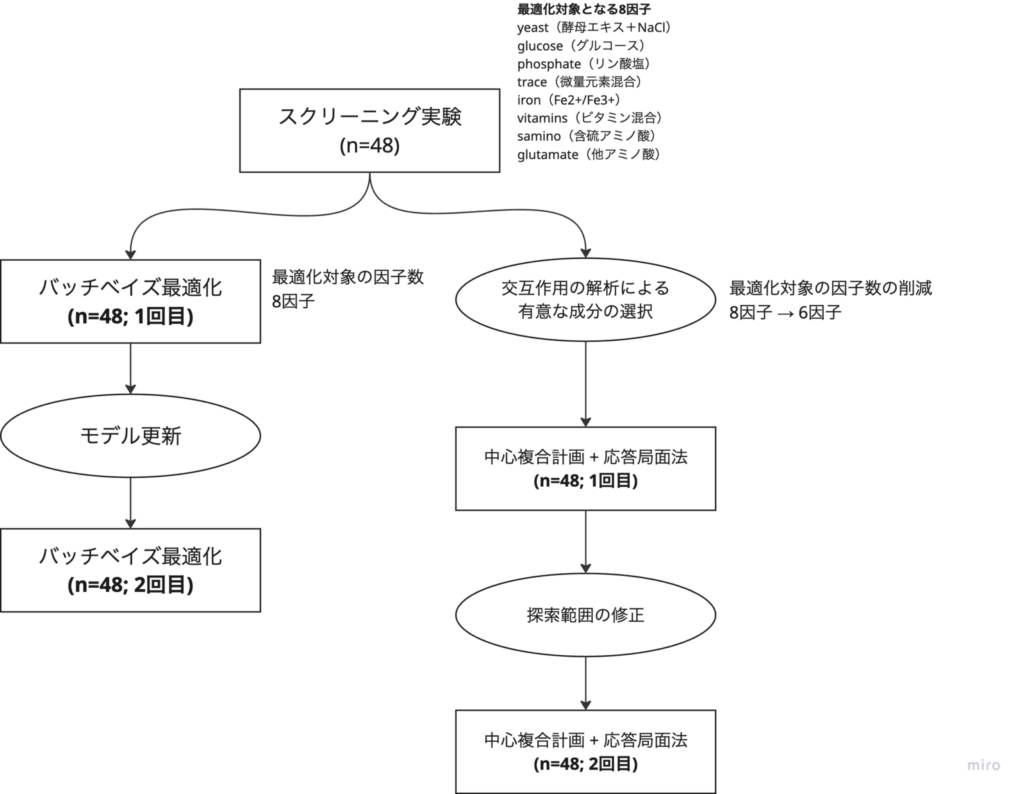

本論文の実験デザインは以下の通りです (図1)

- バイオセメント生産のホストとしても知られる細菌 Sporosarcina pasteurii を対象に、生育培地の最適化を実施。

- 最適化の対象となる培地は 8種類の因子 で構成。

- 初回はスクリーニング実験として 48条件 を評価。

- その後、以下の2手法を比較した。

- DoE(中心複合計画:CCD)+応答曲面法(RSM) 交互作用解析により、探索空間を扱いやすくするため8因子→6因子へ削減。

- バッチ型ベイズ最適化(BBO) 初期スクリーニングの48条件を初期データとして利用し、8因子すべてを対象に最適化。

図1 本実験のデザイン (論文図 Fig. 1を参考に作成)

結果

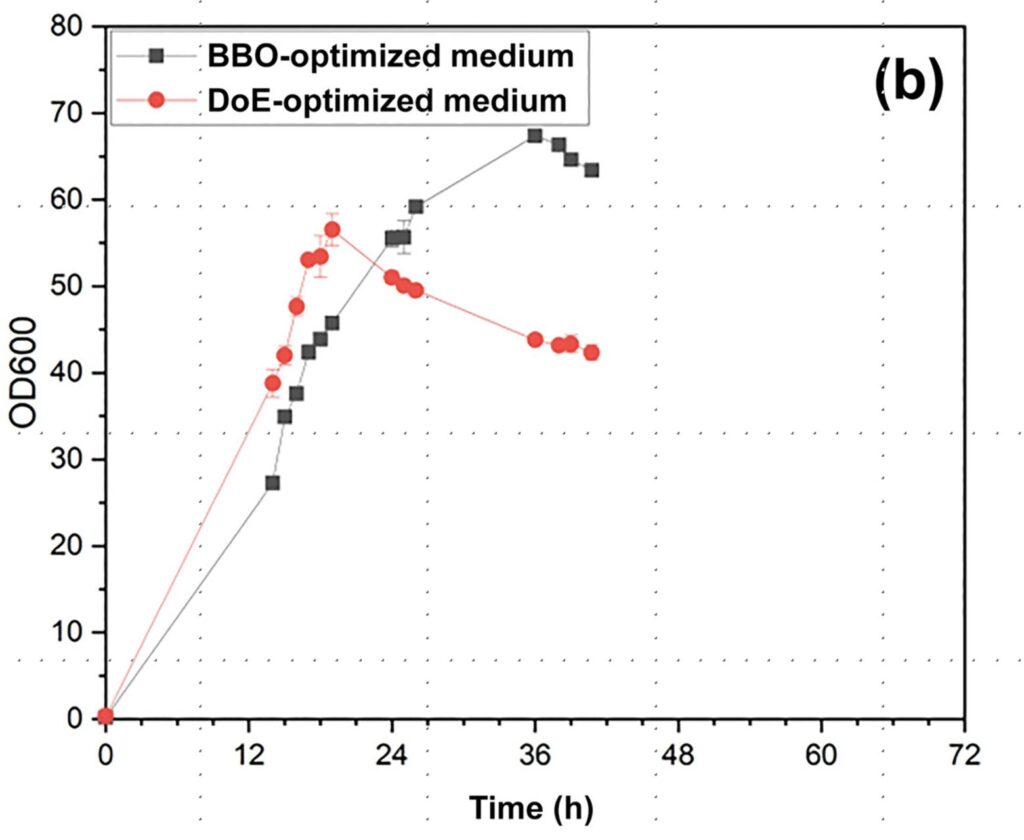

両手法の最適化性能には以下のような差が見られました(図2)。

図2 ベイズ最適化によって設計された培地とDoEに基づき設計された培地を用いた際の生育結果の比較 (論文図 Fig. 6Bより引用)

結果として、ベイズ最適化で設計された培地の方が1.5倍以上高い性能 を示しました。

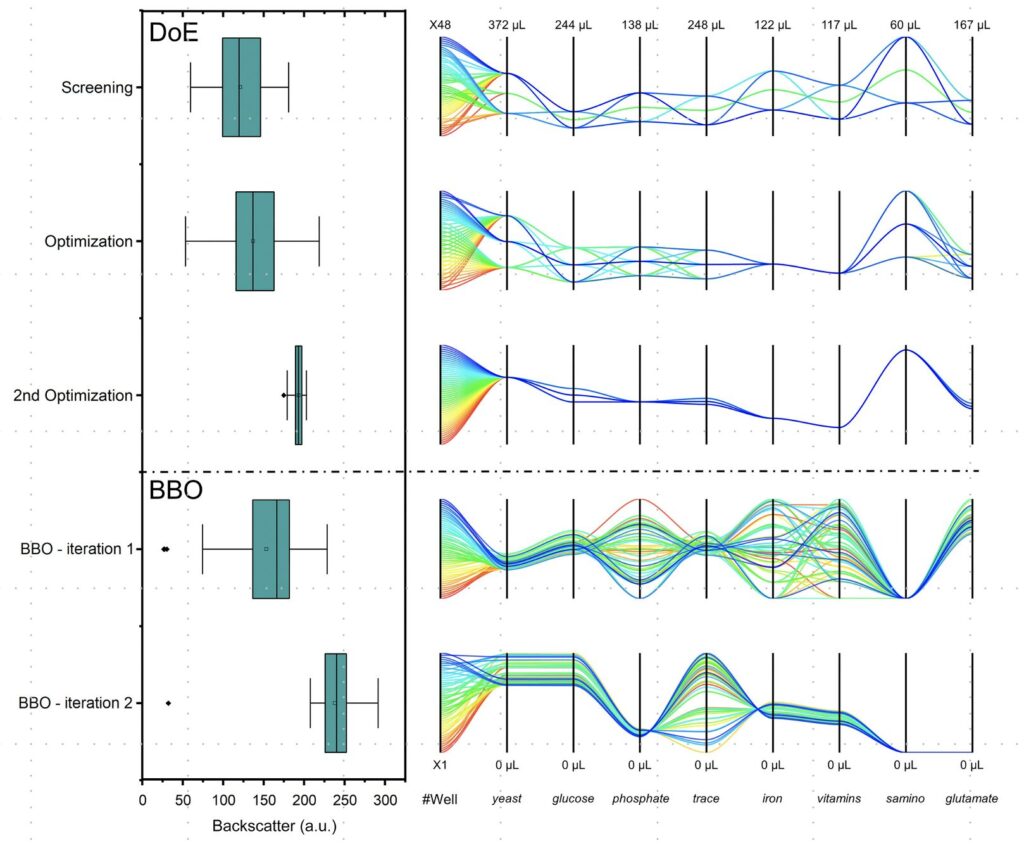

同じ試行回数であっても、8因子を対象としたBBOは、6因子に削減したDoE よりも優れた結果を達成しています。これは、最適化手法としてのベイズ最適化のポテンシャルを示すものです。 さらに、両手法で探索した培地組成の分布(Fig. 3)も対照的でした。

- DoE ベースの培地:Fe 含有量を固定

- ベイズ最適化:Fe 濃度を探索対象に含む

DoE では因子数の増加に伴い必要実験数が急増するため、事前スクリーニングで重要因子を選別します。本研究ではその過程でFe が最適化対象から除外されました。一方、ベイズ最適化は因子削減なしに探索を継続した結果、Fe を含む条件が選ばれています。

図3 ベイズ最適化または実験計画法で試行された培地組成の分布. 左:各マイクロプレート培養実験における バイオマス量の分布, 右:試験した培地組成の組み合わせを示すプロット (論文図 Fig. 5 より引用)

なぜDoE ではこの重要因子を見落としたのでしょうか。著者らは、「DoE モデルを無条件に適用すると、“最適とは言えない結果につながる”可能性」を指摘しています。スクリーニングの初期段階では”ある要素が制限因子にならない”と見える場合でも、最適化が進みバイオマスが上がるにつれて、その要素が新たな制限因子として顕在化することが有り得るということです。これは、最適化が進むに従って、変化する細胞状態をフィードバックしながら次の実験条件を生成できるベイズ最適化の方が有効である可能性を示唆しています。

この研究は、仮説どおり既存知や初期スクリーニングに依存し過ぎると重要因子を見落とし、最適化性能が制約されることを示しています。因子間相互作用は最適化の過程で非線形に変化するため、初期段階での正確な予見は困難です。因子の絞り込みを行わず、データ駆動で探索を続けられた点が、ベイズ最適化のアドバンテージといえます。

今回の実験では因子の水準を統計的手法で設定しましたが、現場ではしばしば専門知識や経験則に基づいて設計されます。もしその見立てを誤れば、性能に大きな差が生まれるでしょう。そして、この課題は因子数や水準が増えるほど顕著になると予想されます。本研究は微生物を対象とした最適化でしたが、このフレームワークは生物種を問わず外挿可能です。抗体医薬や再生医療用細胞など、市場での存在感を増す分野においても、培養条件の最適化に活用することで大きな価値をもたらすと考えられます。実際に、

Cosenza, Z., Astudillo, R., Frazier, P. I., Baar, K., & Block, D. E. (2022). Multi-information source Bayesian optimization of culture media for cellular agriculture. Biotechnology and Bioengineering, 119, 2447-2458. https://doi.org/10.1002/bit.28132

では、マウス由来のC2C12細胞を対象に、ベイズ最適化によって同等のコストで181%多くの細胞を得られる培地設計が可能であることが報告されています。このように、ベイズ最適化は細胞培養効率を飛躍的に高める手段として注目を集めており、その普及は必然の流れといえるでしょう。